L'ANTIMIRACOLO

Anno: 1965

Regia: Elio Piccon

Fotografia e montaggio: Elio Piccon

Colonna sonora: musiche di Carlo Rustichelli

Commento parlato: Adriano Baracco

Voce fuori campo: Riccardo Cucciolla

Organizzazione: Oscar Brazzi

Produzione: Franco Cristaldi (Lux-Ultra-Vides)

Distribuzione: Interfilm

Note tecniche: 35mm, b/n, 60 minuti

Il film è girato in un paese del Gargano, vicino alla laguna di Lesina e documenta la

vita della popolazione di questo paese, a soli 350 km da Roma, nella loro mondo di vita quotidiana. Nel film si snodano due storie, quella di Zaruccio e quella di Nicandro, entrambi

pescatori d'anguille, ma che nel film avranno destini diversi.

Inoltre vengono documentata la

Scuola del pianto, e la

festa di San Primiano.

|

Alla XXVI Biennale di Venezia, Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, il film viene premiato con la targa "Leone San Marco", nell'ambito della XVI Mostra Internazionale del Film Documentario. |

|

|

Appunti del regista dall'archivio della figlia Natalia Piccon

Appunti del regista dall'archivio della figlia Natalia Piccon

Mio padre scrive nei suoi appunti quando nel 1963 andò da Cristaldi e gli disse: “Voglio girare nel Gargano”. Non aveva una sceneggiatura e nemmeno un soggetto. Cristaldi gli rispose: “Qui ci sono i soldi. Torna quando hai finito.”

Prima di girare il film, in questo paese dell'italia a soli 350 Km da Roma, papà ha vissuto tre mesi con la popolazione del Gargano, conducendo la stessa vita quotidiana di quella gente perchè:

“Solo così avrei compreso quel regime di esistenza contraddittorio nel quale, il vecchio e il nuovo, ciò che muore e ciò che nasce caratterizzano l'oggi della società meridionale. Mi interessava lo scontro tra tradizione e innovazione... uno scontro complesso ma era questa contraddittorietà ciò che volevo filmare consapevole che “riprendere” usando un'angolazione, un obiettivo..... è sempre dare un'interpretazione della realtà.”

In questo paese del Gargano, esemplificativo di tanti altri, era possibile documentare la precarietà dei beni elementari della vita, l'incertezza delle prospettive concernenti il futuro, la pressione esercitata sugli individui dalla forze naturali e sociali non controllabili, la carenza di assistenza sociale. Inoltre era possibile documentare quel folklore religioso del Sud per cercare di capire, di dare un senso, per far comprendere agli italiani i significati impliciti che esso conteneva.

“Mi trovavo di fronte a della gente che aveva conservato una vita arcaica. La presenza di antichi comportamenti rituali rischiava di far vedere al pubblico questa terra, del nostro paese, come una terra fuori dalla storia, ancora legata a pure “superstizioni” pagane, divertenti e pittoresche nelle loro manifestazioni...”.

L' obiettivo di mio padre era un altro riportare questo “mondo” nella nostra storia culturale perché “Le immagini corrono ma noi che viviamo nel “miracolo” economico non possiamo rimanere estranei rispetto a questa terra... non ho voluto fare un film-inchiesta o un film di propaganda; ho soltanto voluto imprimere sulla pellicola, naturalmente con immagini calibrate e formalmente selezionate, uno stato di fatto, una realtà qual è. Il film è indubbiamente crudele, spietatamente vero, crudelmente reale e scomodo per un certo tipo di borghesia.”

Le riprese sono durate un anno nel quale papà con la macchina da presa sotto il braccio e senza una "troupe" gira 20 mila metri di pellicola. Determinante era la scelta di impiegare attori non professionisti e di conservare i dialoghi originali.

Per realizzare questo progetto utilizzò come attori i pescatori del lago di Lesina e obiettivi a lungo fuoco per non generare “timore” o “controllo” dovuti alla vicinanza della macchina da presa.

Durissimo è stato il lavoro di montaggio e di sincronizzazione del parlato al momento della ripresa.

La storia di due pescatori

La storia di due pescatori

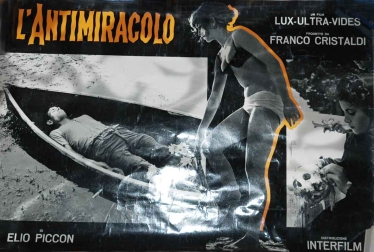

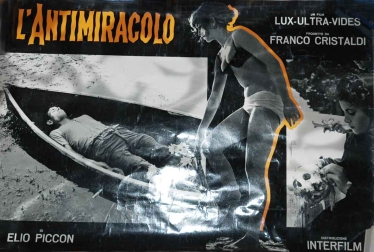

Nel film vengono raccontate due storie: quella di Nicandro e quella di Zaruccio. Entrambi fanno parte della comunità di pescatori del lago di Lesina, ma vogliono progettare le loro vite in maniera diversa. Vivono in condizioni di assoluta miseria economica ed esistenziale, tuttavia vogliono impadronirsi del loro destino per non restare immobili di fronte al divenire della storia che li consumerebbe in un semplice stato di indigenza senza orizzonte di progettualità. Essi vogliono che le loro giornate senza luce, vissute in tane immonde che sembrano stalle o grotte, diventino case. Essi vogliono che il loro sforzo, per emanciparsi, dal fondo delle loro spelonche, giunga a noi protagonisti del cosiddetto “miracolo” economico.

Così Nicandro, in questi anni del boom economico e delle grandi migrazioni dal Sud verso il Nord, compie una scelta coraggiosa.

I soldi che ha guadagnato lavorando all'estero li utilizza per costruirsi una barca e restare nella sua “patria culturale”: quella dei pescatori del lago di Lesina. Nicandro si immerge, come gli altri pescatori, nella laguna e strappa l'erba che rende impossibile pescare le anguille. Con un lavoro estenuante apre la sua “carrara”; ma sotto la sferza del sole e della fatica drammaticamente annega nella laguna.

Ancora una volta la natura potente, devastante mette in scacco il progetto di Nicandro di trasformare con il suo lavoro, seppur per un breve periodo, la laguna informale in cultura.

Zaruccio è in bilico fra la trasmissione di una memoria culturale, quella di essere un pescatore, e la volontà di un progetto innovativo che cambi la sua situazione esistenziale. Egli vuole dunque sfuggire la schiavitù della laguna e tentare di realizzare un campo coltivabile per diventare agricoltore.

Con l'aiuto della moglie affondando nell'acqua, giorno dopo giorno , porta con la barca secchi di terra in mezzo alla laguna. A mano a mano il suo pezzo di terra emerge dall'acqua. Ma a stagione avanzata l'opera è quasi impossibile e un temporale violentissimo distrugge in pochi attimi il suo piccolo campo. Mesi di duro lavoro vengono spazzati via in pochi minuti. E l'acqua della laguna torna padrona del suo destino.

Il destino dei protagonisti dell'Antimiracolo è un destino drammatico che testimonia la provvisorietà e la caducità dell'esistere in determinate situazioni storiche e culturali.

Questi uomini tentano disperatamente di trasformare la natura informale per creare un “mondo” domestico, utilizzabile. Ma la loro volontà di esser-ci in un mondo viene meno di fronte alla natura. La natura ha dunque il sopravvento e mette in scacco l'uomo nella sua volontà di emergere e progredire oltre la naturalità.

L'urlo di Zaruccio, il suo dibattersi nell'acqua della palude, così come il lamento funebre della moglie di Nicandro raccontano il flettersi radicale di quello che De Martino definisce ethos del trascendimento:

L' ethos del trascendimento è valore precategoriale e non già nel senso della pura e semplice vita, ma nel senso della vita colta nell'atto di aprirsi ai valori categoriali, cioè alle forme di coerenza culturale. Questo ethos del trascendimento, questo doveroso andar oltre secondo valori categoriali è il valore dei valori, la condizione del loro dispiegarsi: un andar oltre primordiale che non può essere mai oltrepassato perché ogni oltrepassare secondo valori categoriali si compie in esso e per esso. L'ethos del trascendimento può tuttavia passare fondando il rischio estremo di tutti i valori che risultano in tal modo colpiti alla radice: è questo il chiudersi del ventaglio della vita culturale, il non poterci essere in nessun mondo culturale possibile” (Ernesto de Martino “La Fine del Mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali” a cura di C.Gallini, Einaudi, 1977, pag.675)

La "Scuola del Pianto"

La "Scuola del Pianto"

Il film presenta un documento di grande importanza etno-antropologica: la “Scuola del Pianto”. Purtroppo le riprese della “Scuola del Pianto” sono state ampiamente tagliate dalla censura e nel film rimane poco di questo raro documento etno-antropologico. Ora l'intervento del cristianesimo ha sì riplasmato la concezione della morte e dell'al di là ma non ha sradicato in questa terra del nostro meridione, l'antico rituale del lamento funebre.

Qui seguiremo la rigorosa analisi teorica, del lamento funebre, compiuta da Ernesto de Martino in “Morte e Pianto rituale: dal lamento funebre antico al pianto di Maria” (1958). Inutile ricordare lo spessore di questo grande studioso italiano che ha dedicato gran parte della sua vita a comprendere alcuni orizzonti mitico-rituali del nostro meridione d'Italia che, senza il suo contributo, sarebbero rimasti dei puri fenomeni di superstizione popolare. Inoltre per lo studioso italiano si trattava di guardare al folklore religioso del Sud per cercare di capire perchè il cattolicesimo sembra parlare un linguaggio non sufficientemente allineato con i veri bisogni di quelle comunità. Del resto qualunque persistenza insita nel folklore popolare e vista da noi come arcaizzante (o “superstizione”) se c'è e persiste, vuol dire che agisce, funziona. Si tratta dunque di spiegare e capire in che senso funziona e dunque perchè persiste. De Martino in “Morte e pianto rituale” si domanda proprio questo: perché il lamento funebre persiste in alcune zone del Sud d'Italia?

Accenni sulla teoria del sacro di Ernesto de Martino

di Natalia Piccon

In tutta la sua produzione teoretica, Ernesto de Martino, ha sempre sostenuto che il compito della storiografia religiosa consiste nel ricostruire il senso culturale di una determinata esperienza religiosa.

Infatti secondo l'autore la storia delle religioni ha per oggetto specifico l'analisi del sacro. Il sacro è inteso come quell'insieme di miti e di riti che si esprimono per mezzo di un linguaggio simbolico.

La speculazione demartiniana sul sacro è estremamente complessa, frutto di lunghi anni di ricerca e di studio. Pertanto in questa sede non possiamo affrontarla interamente ma solo darne alcuni accenni. I saggi “Fenomenologia religiosa e storicismo assoluto” (1953-54) e “Storicismo e irrazionalismo nella storia delle religioni” (1957) sono determinanti per il nostro percorso. Inoltre il concetto di presenza e la dialettica cisri-riscatto sono indispensabili per capire l'interpretazione demartiniana dei fenomeni mitico-religiosi.

Il concetto di presenza ricalca il dasein di

Martin Heidegger ("Essere e Tempo", Longanesi, 1927).

L' “uomo demartiniano” come presenza o esser-ci è un uomo in situazione, un soggetto storico-psicologico.

In quanto essere-nel-mondo, l'uomo è quell'ente che si trova procedente da un certo passato. In particolare possiamo dire che il sistema psichico dell'uomo si struttura sulla memoria di sé come soggetto di atti passati e sul senso di appartenenza ad un determinato mondo culturale e storico. In questa prospettiva, il sentimento dell'unità dell'io e della presenza di sé a se stessi, come bene primario affinché l'uomo possa effettivamente vivere in un mondo, necessita di una dimensione sincronica e di una dimensione diacronica.

Questo significa che ogni individuo ha bisogno di essere in un territorio geografico, domestico, nel quale si ritrova. Dall'altro sono necessari determinati significati simbolici, facenti capo al sistema della cultura alla quale l'individuo appartiene, per mezzo dei quali il mondo acquista un senso e un valore. Tuttavia la struttura della soggettività è estremamente precaria, vulnerabile. Il suo mantenersi come presenza al mondo dipenderà infatti, dalla sua capacità di controllare, rispondere e riconferire un nuovo significato alle continue modificazioni della realtà.

Il nesso dialettico crisi-riscatto consente di sottrarre il sacro ad un piano metafisico per ricondurlo al piano umano della storia: il sacro è un prodotto culturale che in determinati momenti consente di superare la crisi e reimboccare la strada dell'esser-ci.

La dinamica crisi-crollo della presenza e reintegrazione si struttura sulla distinzione posta da De Martino tra destorificazione religiosa o istituzionale e destorificazione irrelativa:

“Tutto il movimento della ripresa religiosa è dominato da una tecnica fondamentale che può essere concettualmente formulata come tecnica di destorificazione istituzionale dai rischi di alienazione attuali o possibili....tale tecnica protegge dalla destorificazione irrelativa, senza orizzonte di cultura, che ha luogo nella alienazione radicale o perdita della presenza.” ("Storicismo e irrazionalismo nella storia delle religioni" in Studi e Materiali di Storia delle religioni, 1957, pag.94).

Il lamento funebre di Natalia Piccon

Ad un primo sguardo il lamento funebre, come esperienza religiosa in atto, può apparire un rituale assolutamente irrazionale.

Ma l'obiettivo di De Martino è quello di distinguere tra esperienza religiosa in atto (concretamente vissuta) e esperienza religiosa rigenerata dalla ragione storica.

Si tratta dunque, anche per il pianto rituale, di individuare e riportare alla luce, la sua interna razionalità, la sua funzione culturale, la sua rigorosa necessità storica.

Il rituale della lamentazione ha una funzione precisa: esso si innesta nella crisi psicologica di fronte alla morte di un proprio caro e la sblocca mediante un pianto ritualizzato. Il cordoglio può sfociare in una pericolosa crisi che investe l'io nella sua integrità psichica. Ma la cultura mette a disposizione un istituto per oltrepassare l'evento luttuoso.

Ora il lamento funebre è un pianto “artificiale”. Ciò significa soltanto che il lamento si svolge secondo regole stabili sia nei moduli verbali, sia nella mimica e sia nella melodia. L'alternativa ermeneutica artificio-sincerità non ha senso. Ciò che appare come pianto senza anima, convenzionale, automatico è in realtà destorificazione intenzionale del momento critico della morte, o quanto meno attenuazione della sua storicità.

In sostanza possiamo dire che il lamento funebre è un “discorso” che permette il passaggio da un pianto senza orizzonte a un pianto ritualizzato, ossia ad un discorso protetto e “destorificato” mediante il quale è possibile dar sfogo al proprio dolore in modo controllato.

Come documenta il regista questo antico prodotto culturale, ormai ridotto a “relitto”, è ancora, per questa gente, l'unico strumento che rende possibile il passaggio dalla morte naturale ad una “seconda morte” accettabile: quella culturale. Infatti il lamento “artificiale” è spesso tendenzialmente “epico”.

Inteso nella sua specifica qualità e funzione storicamente e culturalmente determinate il pianto rituale dimostra dunque tutta la sua efficacia: sblocca la singolarizzazione del dolore e il pericolo di una crisi psicologica senza orizzonte e ridischiude un discorso nel quale “il planctus irrelativo è riplasmato in ritornelli emotivi periodici che danno un orizzonte protetto nel qual dar sfogo al proprio dolore” (Ernesto de Martino “Morte e Pianto Rituale: dal lamento funebre antico al pianto di Maria”, Bollati Boringhieri, 1983, pag.110).

La Festa di San Primiano

La Festa di San Primiano

La festa in onore di San Primiano Martire, patrono di Lesina, si svolge ogni anno dal 14 al 16 maggio ed il paese garganico si veste a festa per questo straordinario evento. Il 14 maggio, la processione della statua dell'Assunta parte dalla Cattedrale e ad essa seguono i festeggiamenti pirotecnici e musicali; il 15 maggio si svolge una seconda processione che percorre tutte le vie cittadine, con la statua di San Primiano, accompagnata dai fedeli.

Anche per la festa di San Primiano il Cristianesimo sembra non corrispondere in pieno ai bisogni della comunità per cui si assiste ad un sincretismo pagano-cattolico. Non possiamo, in questa sede, entrare nel merito del complesso fenomeno dell'incontro-scontro, trasmissione-innovazione tra due diversi orizzonti religiosi.

In primo luogo la festa abolisce il tempo profano e fa entrare la collettività in un tempo “fuori dalla storia”: il tempo sacro. Durante il tempo della festa si può far esplodere, secondo moduli controllati, l'angoscia per la precarietà dei beni elementari della vita, per l'incertezza del futuro, per l'indomabile divenire della natura. Così nel corso della festa si assiste ad un ribaltamento dei normali comportamenti quotidiani: comportamenti che rispettano la cultura ufficiale rappresentata dalla chiesa cristiana.

Caratteristico del periodo festivo è il tabu del lavoro e la comparsa di elementi chiaramente pagani. Divertimenti orgiastici, gare a base di cibo, danze, ..., tutti comportamenti che non sono certo rispettosi della licenziosità propria della chiesa cattolica; la povertà di cibo propria della quotidianeità viene “annullata” con una gara dove si assiste ad una vera orgia di cibo: un enorme piatto di spaghetti deve essere mangiato velocissimamente per mostrare a tutti il piatto completamente pulito e vincere la gara. Fiumi di birra scorrono nelle locande dei pescatori. E ancora chi, con la faccia coperta di farina come un fantasma, cerca di raccogliere con l'uso della sola bocca le cinquecento lire nascoste in una ciotola colma di farina.

E in un paese dove le donne vestono perennemente di nero “rinchiuse” in una condizione di castità e subalternità, gli uomini durante la festa potranno vedere altre donne... donne venute dalla città, donne “odalische” che baciano serpenti con evidenti riferimenti sessuali.

Ma l'elemento centrale della festa consiste in una raccolta di soldi che avviene in un modo particolare: per entrare in “contatto” con il “sacro” la comunità attacca dei soldi di carta sulla statua del santo utilizzando degli spilli. E una volta raccolti i soldi (che sono ben di più delle tasse!), la tradizione vuole che le donne reclamino a gran voce i “sacri” spilli che, entrati in contatto con il sacro, sono diventati “reliquie”.

Chi può si paga un giro sulla giostra dove una voce dice: “...sempre più veloci col progresso!”.

Appunti del regista dall'archivio della figlia Natalia Piccon

Appunti del regista dall'archivio della figlia Natalia Piccon

La storia di due pescatori

La storia di due pescatori

La "Scuola del Pianto"

La "Scuola del Pianto"